Come si sono evolute le carene delle barche a motore

Sergio Abrami ci accompagna attraverso un avvincente racconto sull’evoluzione delle carene, dalle prime lance aperte ai moderni scafi plananti.

Premessa. Mai affidare a un progettista un argomento troppo generico: quando abbiamo proposto a Sergio Abrami (nella foto sotto), progettista nautico dal 1971 e docente e coordinatore del master di Yacht Design dell’ISAD (Istituto Superiore di Architettura e Design), già autore per BoatMag di un articolo sul carbonio, un articolo per spiegar cos’è il deadrise (o, se preferite, angolo di rialzo del fondo), ci siamo visti recapitare un articolato scritto che, per arrivare all’oggetto della nostra richieste, era preceduto da un lunga narrazione sulla storia e l’evoluzione delle carene delle barche a motore. Affascinante, ma non era quello che avevamo chiesto. Abbiamo allora deciso di ricavarne due articoli separati che saranno pubblicati in successione. Ecco quindi la prima puntata: la documentata, interessante e affascinante storia dell’evoluzione delle carene delle barche a motore.

Sergio Abrami racconta la storia delle carene delle barche a motore

Un mio noto collega, passato a miglior vita molti anni fa, quando iniziava a parlare di carene partiva dalle “monossili” scavate con il fuoco. Le prime preistoriche piroghe insomma. Vi state domandando perché si chiamavano “monossili”? Leggete in fondo a questo articolo l’approfondimento*

Pur risparmiandovi il lungo iter che ha portato dalle piroghe alle barche moderne, ritengo che un accenno almeno alle prime imbarcazioni a motore sia assolutamente necessario per comprendere l’evoluzione, ma soprattutto gli obiettivi. Il tutto chiaramente è legato alla sempre maggior velocità delle piccole imbarcazioni che da dislocanti si sono trasformate in plananti. Superando quindi la loro velocità massima teorica che è legata alla lunghezza al galleggiamento della carena. La formula: Vel (in nodi) = radice quadrata della lunghezza al galleggiamento (in piedi) moltiplicato 1,34.

Tanto per farsi un’idea e avere dei valori reali sott’occhio:

- la velocità critica di una carena di 5 m al galleggiamento è 5,43 nodi

- la velocità critica di una carena di 10 m al galleggiamento è 7,67 nodi

- la velocità critica di una carena di 15 m al galleggiamento è 9,40 nodi

Parliamo comunque di piccole imbarcazioni, quelle dove il rapporto tra dislocamento e potenza installata è significativo.

Le prime navi a motore termico (prima a ruote a pale e poi a elica) sono l’evoluzione dei clipper, carene veloci con forti coefficienti di allungamento (5,9 Cutty Sark; 5,5 Sovereign of the Seas). Per la cronaca nel 1854 il Sovereign of the Seas (immagine sopra) raggiunse in navigazione, a pieno carico, la ragguardevole velocità di 22 nodi. I piroscafi dovettero attendere l’avvento delle turbine a vapore per raggiungere e poi superare tale velocità un’ottantina di anni dopo.

Ma ritorniamo alle nostre “barchette”. Le prime a essere motorizzate furono delle lance aperte, prima con motori a vapore (pericolose per gli occupanti e con limitata autonomia) e poi con motori endotermici (a scoppio). Erano quindi adattamenti dell’esistente, caratterizzati da un’importante ruota di prua (o dritto di prua, l'elemento strutturale o palo verticale a prua di una barca collegato inferiormente alla chiglia, ndr) e in genere la poppa a specchio caratteristica delle lance.

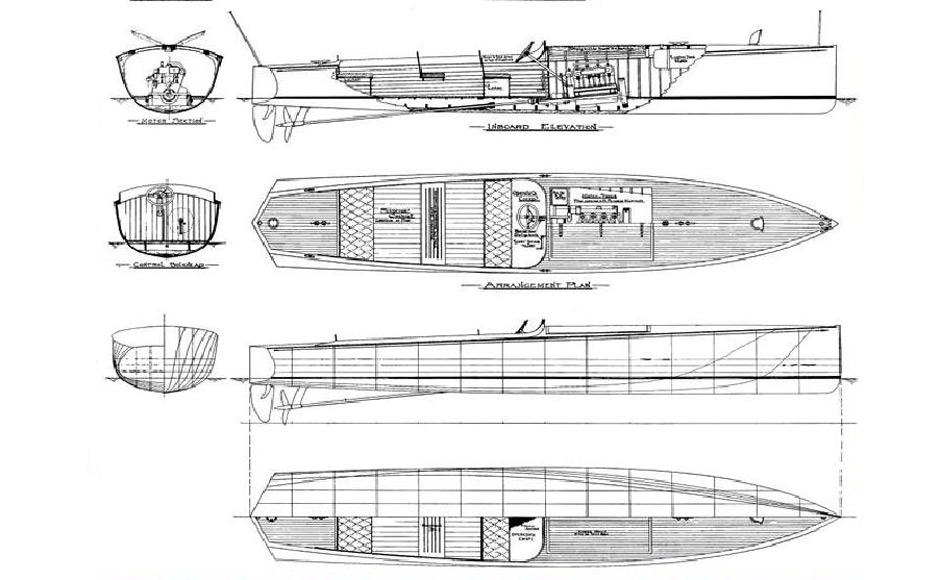

A seguire tre dia di una mia lezione tenuta al MYD dell’ISAD intitolata: “sempre meglio che remare”, perché la propulsione a motore era agli inizi l’alternativa all’uso del remo in assenza di vento.

L’evoluzione è appiattire la poppa: aumentando (di poco) le velocità, c’è l’esigenza di dare portanza alla poppa.

Carene sempre più veloci

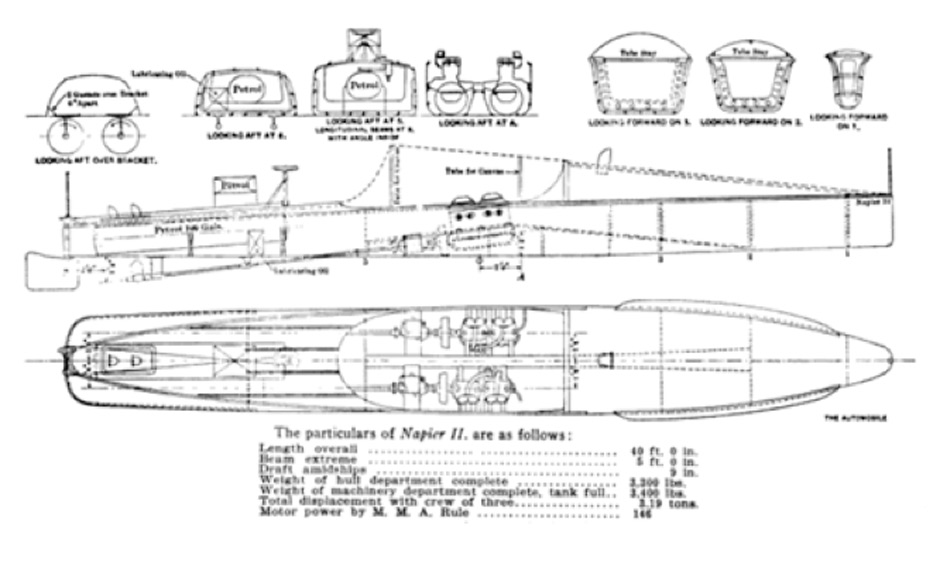

Il demone della velocità: sono glia anni del manifesto futuristico che ha nel mito della velocità uno dei suoi pilastri principali. Quindi sono anni di evoluzione rapida e continua, si arriva ai bimotori destinati alle competizioni. Napier I e Napier II sono un utile esempio per fare alcune riflessioni.

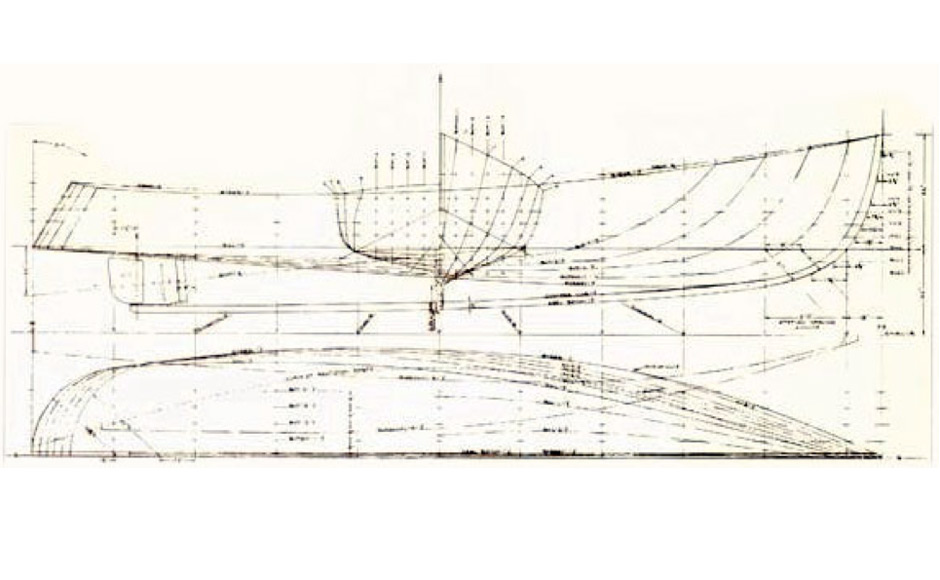

Come avrete forse notato il fondo è divenuto tutto piatto. Non solo quindi appiattimento a poppa, ma lungo tutta la linea di chiglia. Poi, ruota di prua verticale per aumentare la lunghezza al galleggiamento e quindi la velocità potenziale. Peccato che tutto questo funzioni solo in acque calme. Per chi non lo sapesse, dal punto di vista dell’assorbimento di energia, e quindi del conseguimento della velocità con la minor potenza applicata, la carena piatta (angolo deadrise = 0°) è di certo la più efficiente. Infatti, nell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento le prime navigazioni con lance a motore non erano in mare aperto, bensì su canali e piccoli laghi. In acqua ferma insomma. Affidabilità e autonomia, ma soprattutto motivi di sicurezza, sconsigliavano un uso in acque libere (e ondose) delle piccole imbarcazioni a motore.

Le carene si evolvono grazie all’offshore

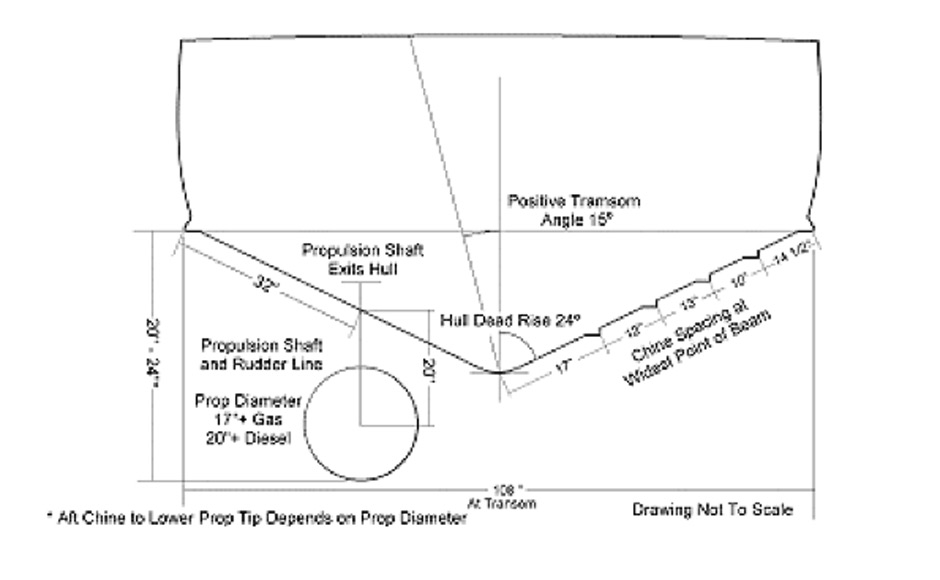

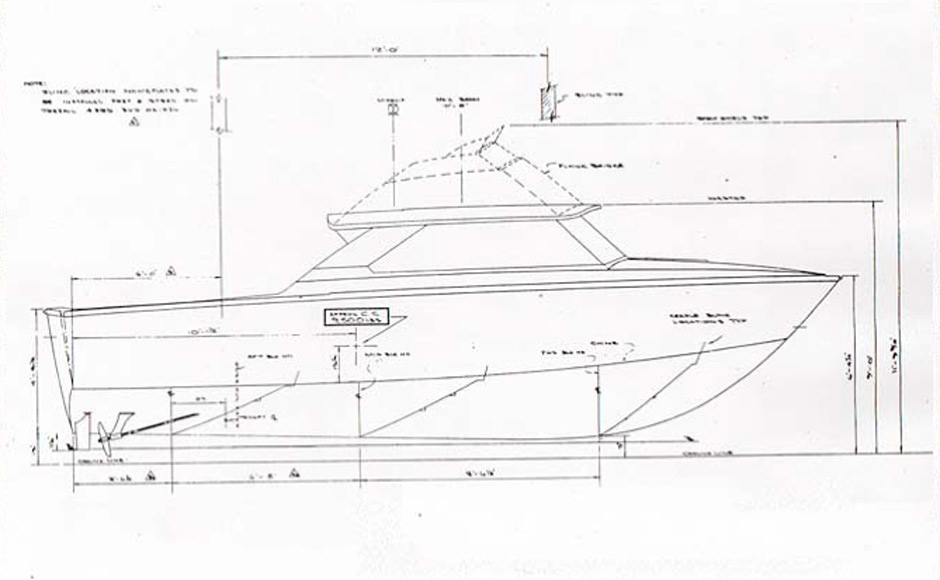

Le prime competizioni in mare aperto (offshore) portarono a una evoluzione delle carene che da piatte o tonde diventarono a spigolo con angolo variabile e, solo in epoca più recente (storicamente parlando), ad angolo costante o monoedriche.

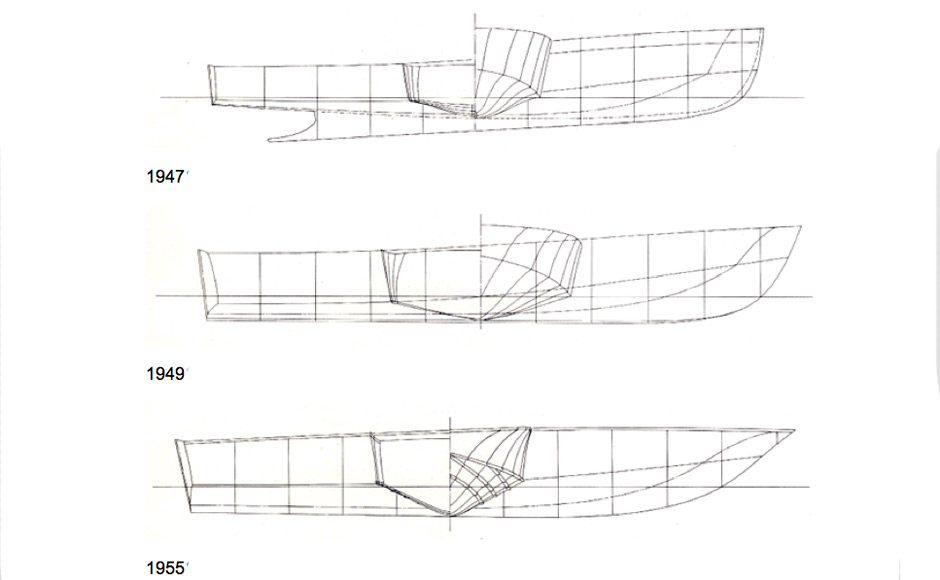

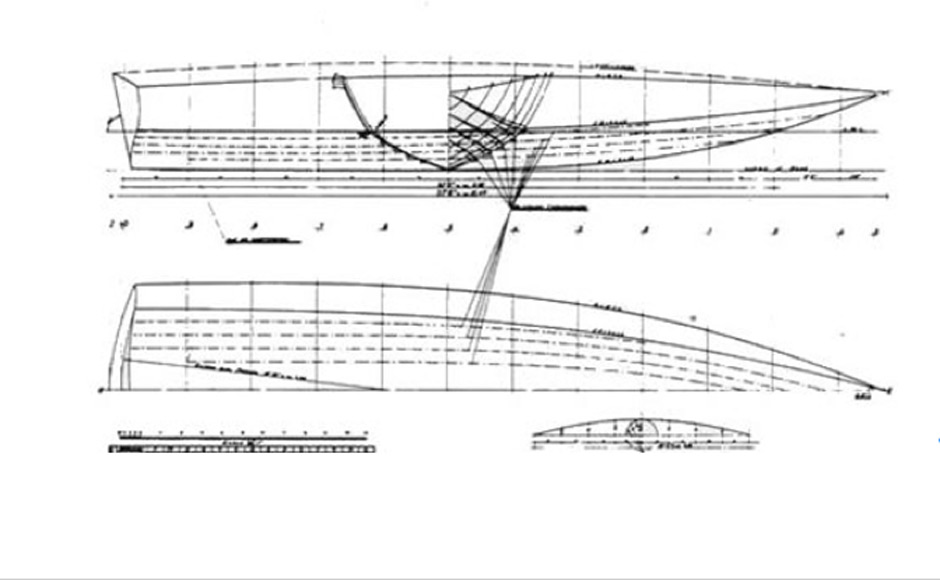

Raimond Hunt (progettista di barche a vela e non solo infatti ci regatava anche e il figlio James alle olimpiadi di Roma 1960 nei 5.50 SI vinse la medaglia d’oro con Minotaur, barca disegnata dal padre) è passato alla storia per la “carena Hunt”, monoedrica e con spray rail, o se preferite pattini longitudinali. Carena che ha subito un'evoluzione dal 1947 alla metà degli anni Cinquanta.

Vedi i tre distinti step di evoluzione:

Questo è il processo di sviluppo di Hunt nel campo di alti valori di deadrise, il cosiddetto “V profondo”. Istintivamente Hunt “sapeva” che l’angolo di rialzo del fondo a V doveva essere di 24 gradi in barche da corsa e 22 gradi per scafi meno veloci. Un’altra sua intuizione è un V-arrotondato a prua, a forma di campana. Includendo inoltre gli spray rail con funzione di portanza per favorire la planata e ridurre gli spruzzi. Sua anche la carena a cattedrale o ala di gabbiano del ben noto Boston Whaler. In questo caso specifico, il segreto più che nelle forme è nella tecnologia di produzione, ovvero l’iniezione della schiuma che rende rigida e inaffondabile l’imbarcazione. Una carena copiatissima, ma spesso senza l’adeguata conoscenza dei “trucchetti” di produzione.

Ritornando alla carena Hunt, la più celebre barca è il Moppie 31 by Bertram vincitrice della Miami-Nassau del 1960. Notare la posizione di pilotaggio a poppa per arretrare il centro di gravità e la ruota di prua ancora verticale o quasi. Nel Bertram 28 lo slancio di prua diventa più importante.

La rivoluzione di Renato Sonny Levi

L’evoluzione delle carene veloci ha un altro importante caposaldo in Renato Sonny Levi, scomparso recentemente (vedi gli articoli tratti dal suo imperdibile libro Milestones in my Design” 1 - 2 - 3).

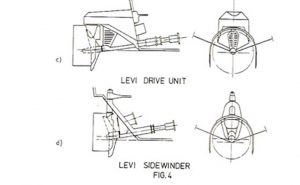

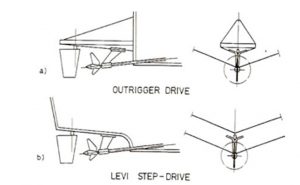

Sonny Levi lavorò soprattutto sul profilo trasversale (Carena Delta Levi ) e su quello longitudinale. Slanci importanti che ritroviamo sul Drago e su tutte le sue imbarcazioni successive. Operazione che riduce il rischio di spin-out, soprattutto con mare formato. Ma Levi ha lavorato e sviluppato diversi tipi di propulsione incentrati sul concetto dell’”elica di superficie”. Applicazioni non solo su imbarcazioni da competizione, ma anche su più lente barche da lavoro in funzione dell’efficienza e minori consumi a pari potenza installata e velocità.

Siamo alle moderne carene e quindi rimandiamo al prossimo capitolo che approfondirà l’Angolo di rialzo del fondo (deadrise) e la ruota di prua.

* Con il termine monossile (dal greco µονος solo, unico e χιλον tronco) si fa riferimento a quel tipo d’imbarcazione, ricavata scavando e svuotando internamente un unico tronco d’albero (sia esso quercia, tiglio, pino, ontano, palma o altro) con l’impiego di utensili di pietra, selce, metallo e/o per mezzo del fuoco. Alla terminologia greca e latina (monoxylus, derivante dalla translitterazione della parola greca), si è affiancata anche quella moderna, d’origine caraibica (piroga), di solito attribuita ai natanti lunghi e stretti. Si tratta dell’unico tipo d’imbarcazione preistorica europea sopravvissuta fino a noi in un certo numero d’esemplari: ciò, in parte per la sua robustezza, in parte perché comunemente impiegata nelle acque interne e negli estuari e quindi soggetta a conservazione in ambiente umido e, non ultimo, perché continuò a essere usata per un lungo periodo di tempo.